Partager

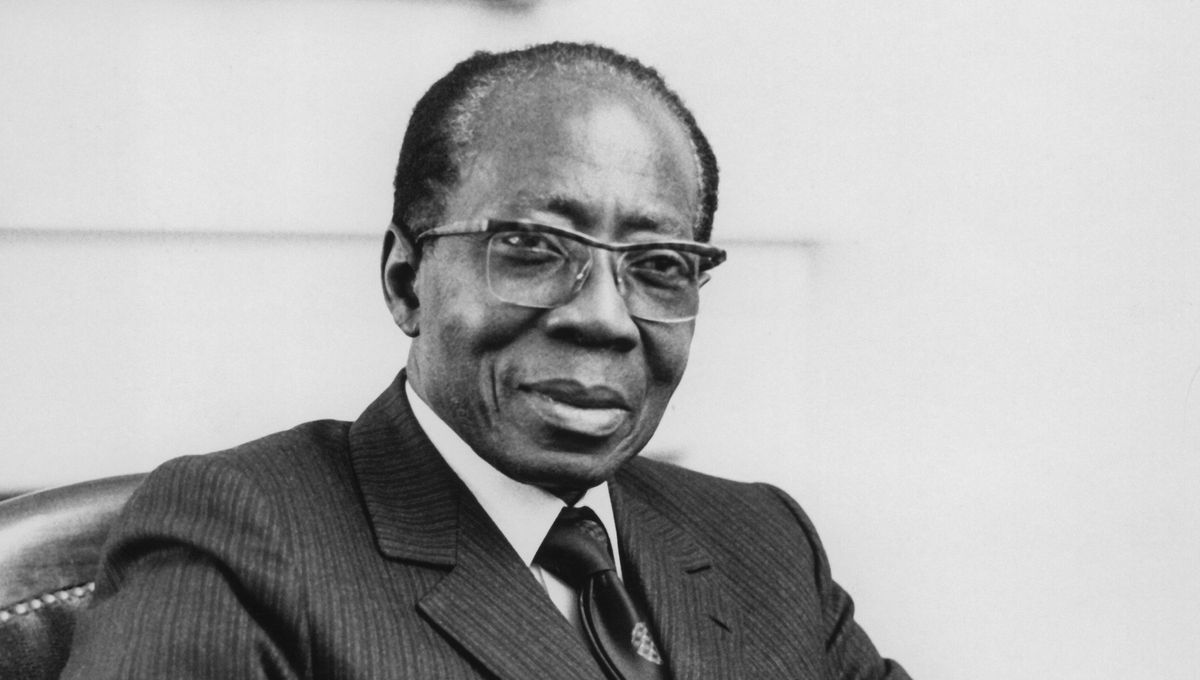

Léopold Sédar Senghor : poète, président et père de la négritude

Figure emblématique du 20ème siècle, Léopold Sédar Senghor a marqué l’histoire en tant que poète visionnaire, homme d’État remarquable et fondateur du concept de négritude. Son héritage transcende les frontières africaines et continue d’influencer la pensée contemporaine. Dans cet article, nous explorons le parcours exceptionnel de Senghor et sa contribution majeure à la valorisation des cultures noires à travers le mouvement de la négritude.

Qui était Léopold Sédar Senghor ?

Né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, Léopold Sédar Senghor s’est imposé comme une figure incontournable de la littérature francophone et de la politique africaine. Premier président du Sénégal indépendant, il est surtout connu pour avoir développé et promu le concept de négritude aux côtés d’Aimé Césaire et Léon-Gontran Damas. Cette philosophie culturelle visait à valoriser l’identité noire et à affirmer la richesse des civilisations africaines face au colonialisme européen.

La pensée de Senghor autour de la négritude a révolutionné la perception de l’Afrique et de ses diasporas, constituant un véritable tournant dans la conscience noire mondiale. Son approche humaniste de la négritude prônait non pas l’opposition aux autres cultures, mais plutôt un dialogue universel où l’Afrique apporterait sa contribution unique.

Biographie de Senghor : un parcours d’exception

Jeunesse et formation intellectuelle

Issu d’une famille aisée d’ethnie sérère, Senghor bénéficie d’une éducation privilégiée qui marque profondément sa conception de la négritude. Après des études primaires au Sénégal, il poursuit sa formation en France où il devient en 1935 le premier Africain agrégé de grammaire. Cette double culture franco-africaine façonnera sa vision d’une négritude ouverte sur le monde.

Durant ses années parisiennes, Senghor rencontre des intellectuels comme Aimé Césaire avec qui il élabore les fondements théoriques de la négritude. Sa formation classique européenne, loin de l’éloigner de ses racines, lui permet de conceptualiser avec plus de force sa vision de l’identité noire et de théoriser la négritude comme mouvement culturel et philosophique.

Réalisations majeures et contribution à la négritude

L’œuvre poétique de Senghor représente l’expression la plus aboutie de sa conception de la négritude. Des recueils comme « Chants d’ombre » (1945) ou « Hosties noires » (1948) célèbrent la beauté de l’Afrique et affirment la dignité de l’homme noir. Sa poésie incarne parfaitement les valeurs de la négritude en mêlant rythmes africains et sensibilité universelle.

Sur le plan politique, Senghor a su transformer sa pensée sur la négritude en action concrète. Premier président du Sénégal indépendant (1960-1980), il a mis en œuvre une politique culturelle valorisant l’héritage africain tout en prônant l’ouverture au monde. Son concept de « civilisation de l’universel », extension de sa philosophie de la négritude, visait à construire un monde où chaque culture apporterait sa contribution unique.

L’élection de Senghor à l’Académie française en 1983 représente la reconnaissance ultime de son apport intellectuel et de l’importance du mouvement de la négritude qu’il a porté. Premier Africain à intégrer cette institution, il a ainsi ouvert la voie à une meilleure considération des intellectuels africains sur la scène mondiale.

Impact et héritage de Senghor et de la négritude

L’influence de la pensée senghorienne sur la négritude dépasse largement les frontières du Sénégal et même de l’Afrique. Ce mouvement a inspiré des générations d’intellectuels, d’artistes et d’activistes à travers le monde. Des écrivains comme Wole Soyinka ou Chinua Achebe, bien que critiques de certains aspects de la négritude senghorienne, s’inscrivent dans le sillage de cette réhabilitation des cultures africaines.

Dans le domaine politique, la conception senghorienne de la négritude a nourri les mouvements de décolonisation et contribué à forger l’identité des nations africaines émergentes. Sa vision d’une Afrique fière de son passé mais tournée vers l’avenir continue d’inspirer les leaders contemporains.

Sur le plan culturel, le concept de négritude développé par Senghor a permis l’émergence d’une esthétique africaine assumée et valorisée. Des mouvements artistiques comme l’afrobeat ou plus récemment l’afrofuturisme peuvent être vus comme des héritiers indirects de cette affirmation culturelle initiée par la négritude senghorienne.

La négritude aujourd’hui : l’héritage vivant de Senghor

Bien que certains aspects de la théorie senghorienne de la négritude aient été critiqués pour leur essentialisme, son appel à la dignité et à la reconnaissance des cultures africaines demeure d’une actualité frappante. À l’heure où les questions d’identité et de diversité culturelle sont au cœur des débats mondiaux, la pensée de Senghor offre des perspectives précieuses.

Dans un monde globalisé confronté aux défis du racisme et des inégalités, l’humanisme de la négritude selon Senghor, qui ne prône pas le repli identitaire mais l’ouverture et le dialogue, constitue une ressource intellectuelle majeure. Sa vision d’une civilisation de l’universel, où chaque culture apporte sa contribution unique, résonne particulièrement avec les enjeux contemporains.

Conclusion : Senghor, la négritude et l’universalisme

Léopold Sédar Senghor demeure une figure incontournable de l’histoire intellectuelle du 20ème siècle. Son apport principal, la conceptualisation et la promotion de la négritude, a transformé durablement le regard porté sur les cultures africaines et les peuples noirs. Poète, président et théoricien, Senghor a su incarner dans sa vie même les valeurs qu’il défendait.

L’héritage de la négritude senghorienne continue d’irriguer la pensée contemporaine. En affirmant que la négritude n’était pas un repli sur soi mais une ouverture à l’universel, Senghor a tracé une voie originale pour penser l’identité dans un monde pluriel. Plus qu’un simple mouvement littéraire ou politique, la négritude selon Senghor représente une philosophie humaniste dont les leçons restent précieuses pour relever les défis de notre temps.

Pour comprendre l’Afrique moderne et ses défis, pour saisir les enjeux des dialogues interculturels contemporains, l’étude de Senghor et de sa conception de la négritude demeure un passage obligé. Son message d’ouverture et de fierté culturelle continue d’inspirer ceux qui œuvrent à la construction d’un monde plus juste et plus respectueux de la diversité humaine.